31. August 2025 in Chronik

Theologische Sommerakademie in Aigen diskutierte Ursprung und heutige Bedeutung des christlichen Glaubensbekenntnisses.

Linz (kath.net/ KAP)

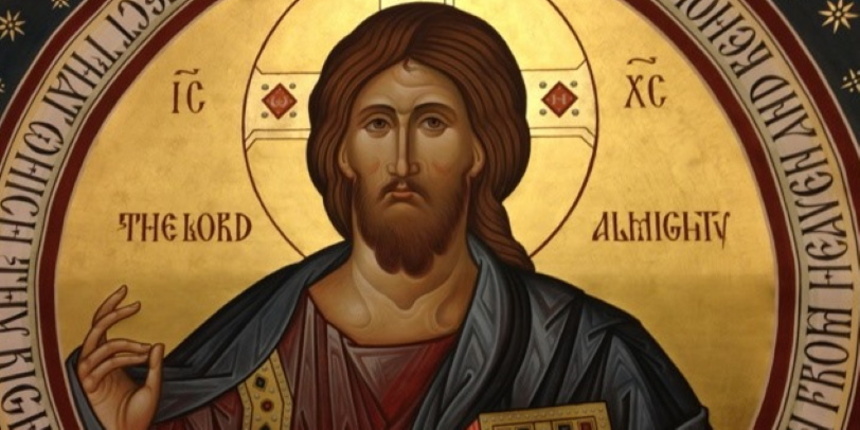

Im Zeichen des heuer vor 1.700 Jahren stattgefundenen Konzils von Nizäa (Nicäa) ist die 35. Internationale Theologische Sommerakademie in Aigen (Bezirk Rohrbach) gestanden, die am Mittwoch zu Ende gegangen ist. Unter dem Leitgedanken "Christus ist Sieger. Nizäa 325 - Christkönig 1925 - Heiliges Jahr 2025" analysierten deutschsprachige Theologen laut Berichten des Portals "CNA Deutsch" die Bedeutung des ersten ökumenischen Konzils der Christenheit für die Gegenwart. Dabei ging es neben historischen Rückblicken auch um aktuelle Standortbestimmung angesichts wachsender religiöser Unschärfen.

Der Kölner Dogmatiker Prof. Manuel Schlögl hob den in Nizäa festgeschriebenen, entscheidenden Unterschied des Christentums zu anderen Religionen hervor: "Das göttliche Wort ist nicht in einer einmaligen Sprache oder gar in einem Buch enthalten, sondern ist Person geworden." Mit diesem Glaubenssatz sei eine theologische Zäsur markiert worden. Weder das Kultbild wie im alten Orient noch die Schrift wie im Judentum vermittle demnach die göttliche Gegenwart, sondern "das Fleisch des menschgewordenen Gottessohnes". Diese "Inkarnation des göttlichen Logos" sei das Alleinstellungsmerkmal des christlichen Glaubens.

Schlögl erläuterte weiter, dass die Konzilsformel "eines Wesens mit dem Vater" im Licht des Neuen Testaments zu verstehen sei: Sie spreche von einem Gott, dessen Wesen barmherzige und erlösende Liebe ist. Das Konzil habe damit nicht nur eine dogmatische Lehrfrage entschieden, sondern der Kirche ihre eigene Sendung vergegenwärtigt: Sie sei berufen, diese göttliche Liebe durch die Nachfolge Christi glaubwürdig zu bezeugen. Die Entscheidung von 325 n. Chr. sei insofern nicht bloße Abgrenzung, sondern Ausdruck geistlicher Selbstvergewisserung gewesen.

Auch mit Blick auf die Gegenwart regte Schlögl eine stärkere liturgische und pastorale Präsenz des Konzils an. Das Nizänische Glaubensbekenntnis sei das einzige Bekenntnis, das alle christlichen Konfessionen verbinde. Ein "Sonntag der Konzilsväter" oder auch die häufigere Verwendung des sogenannten "Großen Glaubensbekenntnisses" könne helfen, dieses gemeinsame Fundament wieder bewusster zu machen, riet der Dogmatiker. Das kirchliche Amt sei in diesem Zusammenhang nicht als Hemmnis, sondern als "Gewähr solcher Einheit" zu verstehen.

Infragegestellte göttliche Person

Der Wirkungsgeschichte des Konzils und der schleichenden Erosion seiner theologischen Grundbegriffe war der Vortrag des Augsburger Dogmatikers Prof. Thomas Marschler gewidmet. Zwar sei Nizäa für ihn "eines der wichtigsten Dokumente christlicher Theologie überhaupt", doch mit der Aufklärung habe sich das Verständnis von Christus als ewigem Sohn Gottes in vielen theologischen Schulen verflüchtigt. Besonders in der protestantischen Universitätstheologie des 18. Jahrhunderts sei anti-nizänisches Denken zunehmend salonfähig geworden - zunächst unter dem Einfluss historisch-kritischer Bibellektüre, später durch die systematische Infragestellung der Trinitätslehre.

Auch in der katholischen Theologie habe sich diese Entwicklung bemerkbar gemacht, etwa in den Christologien von Hans Küng oder Karl-Josef Kuschel. Letzterer habe die These vertreten, dass die Präexistenz Jesu im Neuen Testament "keine zentrale Funktion" habe und für den heutigen Glauben verzichtbar sei. Dem widersprach Marschler entschieden: "Wenn Gott sich uns im Menschen Jesus von Nazareth selbst zeigt und mitteilt, dann muss Jesus eine göttliche Person sein - sonst handelt es sich nicht um Selbstoffenbarung Gottes."

Dabei sei die Formel von der Wesensgleichheit ("homoousios") kein fremder griechischer Import, sondern Ausdruck des christlichen Monotheismus, der Einheit und Beziehung in Gott zugleich denkt. Marschler erinnerte an Joseph Ratzingers Deutung, dass mit Nizäa das göttliche Eine nur noch im Modus der Beziehung gedacht werden könne - für antikes Denken ein "unerhörter" Gedanke. Die Konzilsentscheidung sei daher mehr als historische Dogmatik: Sie sei Ausdruck der christlichen Grundüberzeugung, dass nur ein wirklich göttlicher Christus auch wirklich erlösen könne.

Synodalität als Stärkung der Einheit

Der Kirchenhistoriker P. Martin Mayerhofer von der Hochschule Heiligenkreuz warf schließlich einen Blick auf die politische und kirchengeschichtliche Dimension des Konzils. Dass die Kirchenversammlung damals von Kaiser Konstantin einberufen wurde und ohne persönliche Anwesenheit des Papstes stattfand, wertete der Ordensmann aus der Geistlichen Familie "Das Werk" nicht als Mangel, sondern als Zeichen einer "synodal organisierten Kirche" der frühen Jahrhunderte. Gültigkeit habe das Konzil dennoch erst durch die nachträgliche Anerkennung durch den römischen Bischof erlangt.

Der Streit zwischen dem alexandrinischen Priester Arius und den übrigen Konzilsvätern habe eine Grundfrage berührt: Ist Jesus Christus wirklich göttlich oder nur ein besonders begnadeter Mensch? Um diesen Streit zu klären, habe das Konzil den Begriff homoousios gewählt - "zwar bibelfremd, aber theologisch eindeutig". Damit sei deutlich geworden, dass Christus nicht ein Geschöpf, sondern wesensgleich mit dem Vater ist. Arius wurde exkommuniziert, seine Lehre mit dem Anathem belegt.

Mayerhofer betonte, dass das Konzil nicht nur eine theologische Klärung bewirkt, sondern auch Strukturen geschaffen habe: Es ordnete regelmäßige regionale Bischofssynoden an und stärkte damit die Einheit der Kirche. "Das Glaubensverständnis kann nicht willkürlicher Auslegung Einzelner unterworfen sein", so der Kirchenhistoriker. Das Konzil von Nizäa habe auch für heutige Reformdiskussionen beispielhaft gezeigt, wie die Kirche gemeinsam unter Bezugnahme auf den Heiligen Geist zu tragfähigen Glaubensentscheidungen komme.

Copyright 2025 Katholische Presseagentur KATHPRESS, Wien, Österreich (www.kathpress.at) Alle Rechte vorbehalten

© 2025 www.kath.net